Posts tagged 'Schornsteine aus Edelstahl'

RSS-FeedVor allem hinsichtlich des Klimawandels und dem Trend, so nachhaltig wie möglich zu leben und zu konsumieren empfiehlt es sich, sein eigenes Konsumverhalten zu überdenken und einige Dinge gebraucht zu kaufen. Diese Maxime auf alle Bereiche des Lebens und des Konsumverhaltens zu übertragen, erscheint im ersten Moment sinnvoll. Doch gerade bei einem Edelstahlschornstein, der strenge Auflagen erfüllen muss, um in Betrieb genommen zu werden, sollte man zweimal überlegen, ob man diesen wirklich gebraucht erwirbt.

Gebrauchter Edelstahlschornstein – Gefahr unsichtbarer Mängel

Die Suche nach einem gebrauchten Edelstahlschornstein im Internet zeigt viele Ergebnisse auf. Die Anzeigen sind zumeist mit einem Foto angereichert, anhand dessen man sich schon einmal einen ersten Eindruck über den Zustand des Edelstahlschornsteins bilden kann. Doch selbst wenn auf den Fotos der Edelstahlschornstein einen einwandfreien Eindruck macht, sollte man diesen vor dem Kauf auf jeden Fall noch einmal persönlich in Augenschein nehmen.

Doch auch, wenn Sie den gebrauchten Edelstahlschornstein persönlich begutachten, ist nicht gegeben, dass Sie alle Mängel erkennen. Denn nur anhand des Edelstahlschornsteins lässt sich nicht unbedingt erkennen, was für Brennstoffe der Vorbesitzer verwendet hat oder ob der Edelstahlschornstein einer übermäßigen Feuchtigkeit ausgesetzt war. Auch lässt sich nicht erkennen, ob alle regelmäßigen Wartungstermine eingehalten wurden. Diese Wartungen sind aber essentiell, um alle Brandschutzvorschriften ordnungsgemäß einhalten zu können.

Auch die Verwendung von falsch gelagerten Brennstoffen kann dem Schornstein schaden. So kann beispielsweise die Verwendung von zu feuchtem Holz kann zu Ablagerungen im Inneren des Schornsteins führen und diesem über eine längere Zeit hinweg schaden. Im schlimmsten Fall kann es sein, dass sie einen Edelstahlschornstein mit unsichtbaren Mängeln erwerben und dieser nicht von Ihrem Schornsteinfeger abgenommen wird. So tragen Sie die doppelten Kosten, wenn der Schornsteinfeger unverrichteter Dinge wieder geht und Sie ein neues System erwerben und montieren müssen.

Ersatzteilprobleme bei gebrauchten Edelstahlschornsteinen

Sollten Sie sich trotz der Risiken dennoch für einen gebrauchten Edelstahlschornstein entschieden haben und diesen mit der Zustimmung des Bezirksschornsteinfegers montiert haben, kann es sein, dass Sie früher oder später Teile des Systems austauschen müssen.

Zunächst klingt das nach einem banalen Problem, so viel wird sich doch nicht an den Teilen verändern. Das mag wohl stimmen. Allerdings werden Edelstahlschornsteine in den meisten Fällen in Chargen produziert. Diese Chargen unterscheiden sich unter Umständen in der Materialzusammensetzung und in der Optik. Daraus folgt, dass bei Ersatzteilen aus unterschiedlichen Chargen eine andere Farbe oder Optik als beim Rest des Schornsteins zum Tragen kommt und der gesamte Edelstahlschornstein etwas zusammengewürfelt aussieht.

Noch unglücklicher ist es, wenn das Modell, dass Sie erworben haben, gar nicht mehr hergestellt wird und die Anschlüsse der Ersatzteile nicht mehr passen. In diesem Fall kann es dazu kommen, dass Sie das gesamte Schornsteinsystem austauschen müssen.

Ein weiteres Hindernis ist, dass unterschiedliche Hersteller unterschiedliche Systeme herstellen und diese nicht miteinander kompatibel sind.

Montageschwierigkeiten beim gebrauchten Schornstein

Ein neuer Schornstein muss montiert werden. Dieses Problem stellt sich sowohl bei einem neuen als auch bei einem gebrauchten Edelstahlschornstein. Bei einem gebrauchten Schornstein hat man allerdings nicht die Möglichkeit, die Montage vom Fachmann übernehmen zu lassen, sondern ist auf sich allein gestellt. Denn nur selten möchten Fachleute die Verantwortung bei gebrauchten Schornsteinen übernehmen, wenn es zu Schäden kommt.

Da in den meisten Fällen nicht bekannt ist, wie oft der Schornstein schon montiert und demontiert wurde, kann es zu Stabilitätsproblemen kommen, wenn der Schornstein beispielsweise leicht verbogen ist oder die Muffen nicht mehr richtig schließen.

Fazit

Beim Kauf eines Schornsteins sollte man sich auf jeden Fall genauestens überlegen, ob man das Risiko eingeht, das beim Kauf eines gebrauchten Schornsteins entsteht. Beim Kauf eines neuen Modells ist eine Garantie inbegriffen sowie eine ordnungsgemäße Leistungserklärung. Damit wird der Edelstahlschornstein garantiert vom Bezirksschornsteinfeger abgenommen und erfüllt alle nötigen Brandschutzvorschriften.

Laut der Zeitschrift Focus sterben jährlich ungefähr 1.000 Menschen an einer sogenannten Kohlenmonoxidvergiftung. So erging es auch sechs Jugendlichen in Unterfranken, die eigentlich nur einen schönen Abend in einer Gartenhütte erleben wollten. Der Fall ging immer wieder durch die Medien, da zunächst nicht klar war, woran sie starben. Schließlich wurde aber bekannt, dass eine Kohlenmonoxidvergiftung die Ursache war. Daher ist es sehr wichtig, dass auch Jugendlichen schon früh gezeigt wird, wie sie verantwortungsvoll mit Feuer, Rauch und diversen Verbrennungsprozessen umgehen.

Was genau ist Kohlenmonoxid?

Das Gefährliche an Kohlenmonoxid ist, dass es ein geruchloses Gas ist. Es entsteht, wenn Holz, Kohle oder sogenannte Pellets verbrannt werden. Die Betroffenen nehmen es über die Atmung auf. Im Körper bindet das Kohlenmonoxid den Blutfarbstoff Hämoglobin. Bereits eine sehr geringe Konzentration von 1 bis 2 Prozent reicht aus, um einen Menschen bewusstlos werden zu lassen. Und zumeist dauert das nur wenige Sekunden oder Minuten. Erste Warnzeichen einer Kohlenmonoxidvergiftung sind leichte Kopfschmerzen und Übelkeit. Wer diese erkennt, sollte schleunigst versuchen, nach draußen zu gelangen oder die Fenster zu öffnen. Wenn aber eine Bewusstlosigkeit eingetreten ist, hilft häufig nur noch die externe Zufuhr von Sauerstoff. Geschieht dies nicht, sterben die Betroffenen an einem Erstickungstod.

Wie entsteht ein Kohlenmonoxidsaustritt?

Grundsätzlich wird bei jedem Verbrennungsprozess Kohlenmonoxid freigesetzt. Daher sollte hierbei immer verantwortungsbewusst gehandelt werden. Hierzulande gibt es dazu strenge Regeln, die bei Nichtbefolgen eine Geldstrafe zur Folge haben können. Zum Beispiel ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass eine Feuerstätte vor der Verwendung von einem Schornsteinfeger abgenommen und dann mindestens einmal jährlich kontrolliert werden muss. Dadurch soll gewährleistet werden, dass kein giftiges und gesundheitsschädliches Gas in den Wohnraum gelangt, sondern vernünftig durch einen Schornstein oder auch Edelstahlschornstein abzieht. Auch bei Ferienwohnungen oder Kleingartenhäusern, die mit ein einem Kaminofen beheizt werden, muss ein kontrollierter und sicherer Abzug gewährleistet sein. In diesen Fällen kann es Sinn machen, einen Schornstein aus Edelstahl nachzurüsten.

Wie kann eine Kohlenmonoxidvergiftung verhindert werden?

1. Einen sicheren Abzug durch den Schornstein gewährleisten

Immer wenn ein Feuer in einem Gebäude, insbesondere in einem geschlossen Raum, entfacht wird, muss gewährleistet sein, dass der Rauch komplett durch den Schornstein nach draußen abziehen kann. Denn es kam in der Vergangenheit schon mehrfach zu Unfällen, weil die Gefahr unterschätzt wurde. Zum Beispiel wurde schon öfter ein Holzkohlegrill aufgrund von schlechtem Wetter in eine Gartenlaube verlegt. Teilweise werden solche Grills auch zum Heizen verwendet, was große gesundheitliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

2. Schornstein regelmäßig reinigen lassen

Auch ein durch Krähennester, Moos, Unrat oder Laub verstopfter Schornstein kann dafür sorgen, dass der Rauch, der bei der Verbrennung entstanden ist, nicht richtig abziehen kann und sich Kohlenmonoxid im Wohnbereich ansammelt. Um dies zu verhindern, sollte regelmäßig kontrolliert werden, ob der Schornstein noch richtig zieht. Hierfür wird am besten ein Schornsteinfeger beauftragt, der dann auch die erforderlichen Maßnahmen durchführen kann. Wenn er bemerkt, dass der Rauch ins Innere gelangt, muss unbedingt der Abzug gereinigt werden. Währenddessen sollte der Ofen zunächst ausgeschaltet bleiben.

3. Unterdruck unbedingt vermeiden

Vor allem in sehr gut isolierten Passivhäusern oder sogenannten Niedrigenergiehäusern werden häufig raumluftunabhängige Kaminöfen verwendet. Hierbei findet der Luftaustausch mithilfe spezieller Lüftungssysteme statt. Wenn dann in einem solchen geschlossenen System zum Beispiel mit einer Dunstabzugshaube eine Art Unterdruck erzeugt wird, kann dieser unter Umständen dafür sorgen, dass das Kohlenmonoxid und der Rauch vom Kamin in den Wohnbereich gelangen. Daher sollten diese beiden Systeme niemals zur gleichen Zeit verwendet werden. Heutzutage sorgen spezielle Sicherungen dafür, dass das nicht geschieht.

4. Rauchmelder installieren

Jeder Gegenstand kann theoretisch irgendwann einen Defekt erleiden. Das gilt auch für Schornsteine und Kamine. Allerdings lassen sich Gefahren durch Rauch und Feuer recht zuverlässig vorbeugen, indem Rauchmelder im Haus installiert werden. Denn diese verfügen über spezielle Sensoren, die sich bemerkbar machen, wenn sich zu viel Kohlenmonoxid in der Luft befindet. Heutzutage sind Rauchmelder in Wohngebäuden in den meisten Bundesländern Pflicht. Idealerweise wird pro Raum ein Rauchmelder angebracht.

Der Schornstein - Mehr als nur Schein.

Unser Schornstein sorgt dafür, dass heißer Rauch und giftige Abgase unserer heimischen Feuerstätte abgeleitet werden - aus unserem Haus hinaus in die Welt. Nur so können wir offenes Feuer in unseren Räumlichkeiten genießen und weiterhin Sauerstoff atmen. Ein Dank dem Schornstein, der zu wenig gewürdigt wird, geht es um unser modernes, gemütliches Wohnen. Doch was der Kamin dabei wirklich aushalten muss, welche Giftstoffe er aushält und welchen Witterungsverhältnissen er sich stellen muss, haben wir ein wenig genauer betrachtet. Dafür haben wir zunächst zu klären, was Rauch ist und woraus er besteht, sowie welche Verbindungen er mit dem Schornstein eingeht.

Woraus besteht Rauch?

Wird Holz verbrannt entstehen vor allem zwei Dinge: Kohlendioxid und Wasser. Doch neben diesen zwei Produkten, zerfällt das verbrannte Holz noch in weitere Bestandteile: Kohlenmonoxid, Stickoxide und andere organische Verbindungen, wie beispielsweise Asche. In der Gasphase bilden sich darüber hinaus Alkene und Alkane. An den Rauch- und Aschepartikeln hingegen haften gefährliche polyzyklische Kohlenwasserstoffe. Schließlich kommen noch andere Typen von Aromaten hinzu, wie Aldehyde, Carbonsäuren und Alkohole. Mit all diesen Stoffen hat sich unser moderner Schornstein auseinanderzusetzen. Da bedarf es unter anderem Stabilität und Festigkeit, um den Rauchstoffen standzuhalten. Als Besonderheit kommt noch hinzu, dass die Rauchgase Säureanteile enthalten, die sich im abkühlenden Zustand gerne an den Schornsteinwänden ablagern, diesen aber nicht zersetzen. Bei älteren gemauerten Kaminen kann es zuweilen aber dann doch zu Versottungen durch die Säuren kommen, die in Durchfeuchtungen enden. Dass sich diese ganzen Stoffe in konzentrierter und sich stauender Form in geschlossenen Räumen nicht gut auf die Gesundheit auswirken, ist da nicht weiter verwunderlich. Dass es aber noch weltweit über zwei Millionen Tote aufgrund von Holzrauchvergiftungen gibt, ist schon erwähnenswert. Die meisten Todesfälle geschehen in Ländern, in denen traditionellerweise noch ein offenes Feuer zentraler Bestandteil des Alltags ist. Hier gibt es weitaus weniger Schornsteine und erst recht keine aus modernen Produktionen, wie beispielsweise unsere Edelstahlschornsteine.

Ablagerungen im Schornstein

Eine weitere zentrale Aufgabe des Schornsteins ist die Reinigung der Atemluft. Vor allem die Ablagerungen und die Hitze belasten den Schornstein enorm. Ältere Schornsteine sind nicht so hitzebeständig wie ihre modernen Verwandten, die Edelstahlschornsteine. Je weniger Hitze der Kamin verträgt, desto mehr Ablagerungen können sich bilden. Diese sind vor allem Giftstoffe und Rückstände, die für den Menschen extrem gesundheitsschädigend sind. Doch auch die Innenwände des Schornsteins werden durch die teerhaltigen Ablagrerungen angegriffen und mit fortschreitender Zeit porös.

Jetzt kommen wir zu einem weiteren gefährlichen Part: Die eben beschriebenen Ablagerungen können sich bei zu starker Hitzeentwicklung entflammen. Hitze entwickelt sich schneller, je mehr Ablagerungen im Schornstein vorzufinden sind. Im schlimmsten Fall können die Flammen sogar auf den Dachstuhl übergreifen. Um dem vorzueugen, sollte der Schornstein doppelwandig sein und regelmäßig gewartet werden.

Auswirkungen von Witterung und Hitze auf Schornsteine

Kamine haben so einiges auszuhalten. In ihnen herrschen Höchsttemperaturen von bis zu 200 Grad Celsius und außen setzen ihnen Wind und Wetter zu. Das stellt auch besondere Anforderungen an das Material und seinen Hitzeausgleich. Bis zu 600°C können moderne Schornsteine aus dem Fachhandel aushalten, so auch die Edelstahlschornsteine von Schornstein ES. Und das müssen sie auch. Der Temperaturunterschied, den es zu bewältigen gilt, fordert dem Rauchabzug viel ab. Ebenso dem verwendeten Material, aus dem er gefertigt wurde. Deswegen kommt es auf ein besonders hochwertiges Material an. Wir verwenden V4A Edelstahl innen und V2A Edelstahl außen.

Den Schornstein regelmäßig überprüfen und reinigen

Schornsteine sollten idealerweise regelmäßig kontrolliert und gereinigt werden, um weiterhin so leistungsbeständig wie am ersten Tag zu sein. Durch die Reinigung werden Ablagerungen entfernt und die Gefahr eines Kaminbrands und schlechter Abluft gebannt.

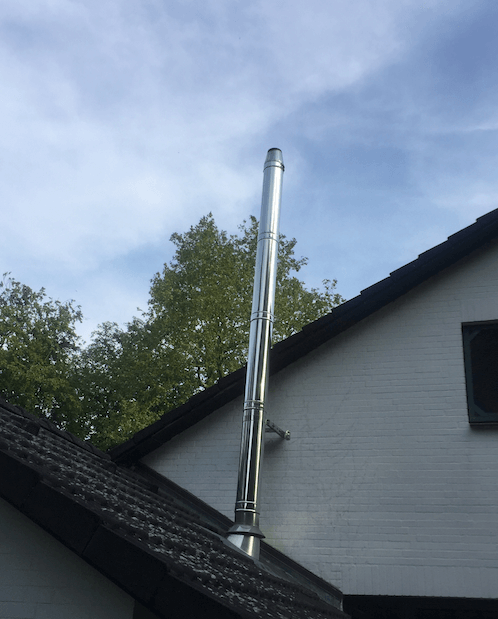

Doppelwandige Edelstahlschornsteine werden vielfältig eingesetzt. Nicht jeder Schornstein hat dieselbe Länge bzw. Höhe. Edelstahlschornsteine, Edelstahlkamine und Schornsteine im Allgemeinen passen sich immer den äußeren Gegebenheiten an. Dies gilt auch für ihre Höhe. Wichtig und nicht außer Acht zu lassen ist, dass der Mündungsabschluss vom Edelstahlschornstein frei im Strom des Windes liegt, demnach Minimum 40 Zentimeter über First.

Welche Edelstahlschornstein Vorschriften gelten?

Bei Austritt aus dem Dach bzw. der Dachhaut oder aber am Rande dessen, herrschen die Richtlinien des Bundesimmissionsschutzes. So ist beispielsweise bestimmt, dass der Edelstahlschornstein bei einer Dachneigung von weniger als 21 Grad mindestens einen Meter senkrecht über der Dachhaut münden muss. Zusätzlich gilt die Verordnung, dass ab Neigungen über 20 Grad ein Mindestabstand von 2,3 Metern eingehalten werden muss. Dies ist schon mal das Wesentliche, was Sie beim Errichten von Ihrem Edelstahlschornstein beachten müssen. Aber was kommt noch auf Sie zu?

Die wirksame Höhe beim Edelstahlschornstein

Was genau meinen die Fachleute und die Schornsteinfeger eigentlich, wenn sie von der wirksamen Höhe sprechen? Diese Frage tritt sehr häufig auf, da sowohl Edelstahlschornstein Hersteller als auch Schornsteinfeger dem Bauherrn oftmals verschiedene Höhenangaben mitteilen. Der Kaminkehrer legt oftmals die vorläufige wirksame Höhe fest. Der Edelstahlschornstein Hersteller jedoch spricht von der Gesamthöhe der Edelstahlschornsteine. Was genau die Gesamthöhe ausmacht, kann Ihnen in diesem Falle nur der Hersteller beantworten. Die wirksame Höhe ist immer abhängig von der Leistung vom Kaminofen. Mithilfe einer Querschnittsberechnung lassen sich sowohl der Innendurchmesser des Schornsteins, als auch die geringste wirksame Höhe der ermitteln.

Und was ist jetzt die wirksame Höhe vom Edelstahlschornstein?

Mit der wirksamen Höhe bezeichnet man in Fachkreisen die Höhe, die ab der Mitte des Wandaustritts gemessen wird. Also, wenn der Edelstahlschornstein horizontal durch die Mauer nach außen verläuft. In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um die Mitte des T-Stücks oder auch Feuerungsanschlusses. Möglich ist aber auch der Austritt aus der Wand mit einem Versatzbogen, um gegebenenfalls an Öffnungen wie Fenstern oder Türen vorbei zu gelangen und diese nicht zu beeinträchtigen.

Und wie hoch darf der Edelstahlschornstein freistehen?

Edelstahlschornsteine von Schornstein ES sind mit dem Twist-Lock System versehen. Einem Bajonettverschluss, der dem Schornstein aufgrund seiner zusätzlichen Kraftschlüssigkeit die nötige Stabilität verleiht. Dieser Verschluss ist patentiert und Schornsteinsysteme, die diesen aufweisen, nur direkt beim Hersteller erhältlich. Die Schornsteine von Schornstein ES dürfen zur Mündung hin bis zu 3 Meter freistehen. Das allerdings auch nur ab der letzten Halterung/ Befestigung.

Generell betrachtet man die Drosselklappe in einem Kaminofen eher als Zubehör der Abgasanlage. Was die Wenigsten aber wissen ist, dass die Drosselklappe ein unabdingbarer Bestandteil der Anlage ist, da diese maßgeblichen Einfluss auf diverse Faktoren wie Temperatur, Dauer des Brennvorgangs und das Flammenbild hat. Außerdem werden die Regulation der Abgase sowie der Wirkungsgrad vom Kaminofen beeinflusst.

Wo genau sitzt die Drosselklappe?

Eine Drosselklappe ist im Regelfall eine einfache, simple Metallplatte. Sie befindet sich immer im Inneren vom Ofen- oder Rauchrohr. Eingesetzt wird sie üblicherweise vor der Verbindung zum Edelstahlschornstein und muss idealerweise ohne Einschränkungen frei drehbar sein.

Welche Funktion hat die Drosselklappe?

Ihnen ist es möglich die Drosselklappe, die vor dem Übergang zu Ihrem Edelstahlschornstein sitzt, zu drehen. So verändern Sie die Stellung eben dieser Metallplatte und können Sie direkt im Rauchrohr regulieren. Doch was genau bewirkt das Ganze? Durch das Drehen der Drosselklappe wird manuell die Größe des Querschnitts und damit der Zug des Rauchrohrs beeinflusst. Je nach Stellung der Klappe vermindern oder erhöhen Sie demnach also den Zug von Ihrem Edelstahlschornstein. Ziel des Ganzen ist eine möglichst ebenmäßige, lange und natürlich effektive Leistung bzw. Heizwirkung. Sie möchten die erzeugte Wärme ja schließlich so lange wie möglich in Ihrem Kaminofen erhalten. Denn wenn der Zug zu hoch ausfällt, ist es leider unumgänglich, dass die erzeugten Gase und Wärme zu schnell aus dem Kaminofen nach Außen weichen.

Wie wird die

Drosselklappe korrekt eingestellt?

Feuer bzw. Flammen könnten unterschiedlicher nicht sein. Man kann diese nicht pauschalisieren, da jedes Feuer anders brennt und eine andere Flammenbildung aufweist. Besonders die Art der Brennstoffe ist hier von Bedeutung, ebenso wie die Unerlässlichkeit der Regulierung des Zugs. Bei dem Verbrennen von festen Brennstoffen wie Holz wird eingangs einiges an Sauerstoff benötigt, welcher mithilfe des Zugs in die Brennkammer strömt. Beim Brennvorgang an sich ist es Ihnen dann schließlich mittels der Drosselklappe möglich, die Zufuhr des Sauerstoffs nach Belieben zu regeln.

Wie erreiche wird die ideale

Wirkung erreicht?

Einer Drosselklappe ist es nur möglich, den Zug in Ihrem Kaminofen zu regulieren, wenn tatsächlich jede einzelne der oben bereits genannten Komponente auf die anderen abgestimmt ist. Es muss eine gänzlich in sich geschlossene Zirkulation herrschen. Durch Türen oder auch den Aschekasten ist es Zugluft und auch Wärme möglich zu entweichen. Dies soll selbstverständlich verhindert werden. Am besten engagieren Sie im Vorfeld Fachleute, die den Kaminofen für Sie montieren bzw. Ihnen bei der Montage unter die Arme greifen.